風將停息在旋轉的地方。

樹木取消了發芽,轉向了根。

老人搶著球,朝鏡子里一瞥――

他們重新變成了孩子。

死者將醒來,無法理解。

直到所有發生的事情不曾發生。

多好的安慰!飽經痛苦的你們,能夠自由呼吸。

-–切斯拉夫·米沃什(1911-2004)

01

中國人做企業級軟件產品,好像不太行。

不過,我出生的那個時候,中國人做什么產品,好像都不行。

02

我生于大寒之日,春天將來未來。時值文革晚期,用官方的話來說,國民經濟處于崩潰的邊緣,長輩給我起名“傲寒”,是對我的良好祝愿,希望我能在中國最寒冷的時候,依然茁壯成長。

同一年秋天,顧準病逝。臨終前,顧和他的學生吳敬璉有一次長談,他說:“中國的神武景氣一定會到來,你要待時守機。”

我十幾年前看到這段話時,沒什么太多感覺,覺得顧準更多是在安慰吳敬璉,讓他依然抱有希望。

上個月,偶然的機會,重新看到這段話,忽然明白,顧準是真的看到了不遠處中國否極泰來的艱難轉身。悲從中來,涕泗長流,不能自已。

03

我是愛哭的人。

大概20年前,去美國,跟著同事旅行,刷張卡就能租車,網上打印地圖,四通八達的高速路,處處標準化的小鎮,連鎖酒店、連鎖餐廳、連鎖巨型超市,各種完善的設施。某日,車沿太平洋岸邊行駛,經過一個普通農家,看到房前飄揚著一面星條旗,忽然,想起大洋彼岸的中國,淚水奪眶而出。

大概15年前,從阿姆斯特丹坐歐洲之星高鐵到科隆,坐在寬大的沙發座上,像風一樣掠過歐洲大地,明明是緊閉的減速玻璃,但又想起中國,竟然好像被疾風吹了眼,兩行淚從紅了的眼眶里涌出,心中只有一個念頭: “今生在中國是見不到這樣的火車了。”

事實證明,是我短視。

04

我剛加入BMC的時候,聽說之前幾年,某運營商IT管理項目招標,BMC的代理商是零價格中標的,可還向BMC下了單,等于是倒貼。

大不解。為何?

后來才明白,先中標,能進去做,就可以貼著用戶干實際項目,好能培養一支隊伍,了解用戶需求,掌握相關技術,同時,在用戶那兒占了一塊地盤,后續可以慢慢發展。

交學費,交入場費。

后來,他們的隊伍越來越大,在BMC產品之上做了不少客戶化的落地。再后來,某些部分的軟件他們開始自己做了。再后來,有了自己的產品,逐漸開始替代BMC的產品。再后來,在客戶那里抓住機遇,開始更大的發展。

最后一算總賬,學費和入場費,交的值。

05

中國這四十年的歷史,何嘗不是如此?

從一窮二白開始,招商引資建工廠。剛一開始勞動力、土地、環境、原材料,都便宜到好像白送的地步,賤賣了勞力和資源,白給了土地,甚至,污染了環境,但換來了讓幾億農民轉成工人,換來了讓中國從什么都不會做,到逐漸開始會做點兒東西。再逐漸,越會越多。

比如做鞋。剛開始做代工廠都不夠資格,后來,可以給人代工了,OEM。再后來,設計都能學著做做了,ODM。再后來,雖然還是低端,但開始能打自己的牌子了。再后來,像安踏,到意大利把FILA買了開始做高端品牌。最近,據說,還要買PUMA。

飯,是一口口吃的。

高科技產品,更晚些。

06

索尼的創始人盛田昭夫,在《日本制造》里寫過這么一段話:

“一旦貼上了“Made in Japan”(日本制造)的標簽,就會使人產生“品質惡劣”的偏見。我在戰后游歷了美國和歐洲各國,發現他們對日本產品的印象就是諸如“油紙傘”、“和服”、“玩具”、“雜貨”等小商品。

我們之所以采用“SONY”作為公司名,并非為了回避日企身份,冒充洋品牌,畢竟最終還是必須在產品上標明生產國的,但為了不被外國人誤認為是粗劣產品,我們確實也不想刻意強調“日貨”的身份。

不得不承認,我們起初故意把出口產品上的“Made in Japan”字樣印得很小,有時美國海關會命令我們重印。”

07

前不久,和一位馬來西亞的合作伙伴聊天,他說:“東南亞正迎來一個新的高速發展期,其中有巨大的機會。”

“五年后,東南亞的GDP會超過日本。GDP增速,會超過中國。年輕人口的比例,要遠高于日本和中國。華人在東南亞經濟里,占很大比例。中國有很大機會的。過去,東南亞都把中國產品看做次品,可現在不一樣了。”

“怎么不一樣?” 我很好奇。

“現在大家覺得中國和美國是一樣的。”

“怎么可能?!中國比美國還差得太遠了!”我是真的驚訝,更懷疑他是忽悠我。

“真的。甚至某些公司投標價格和美國一樣,都很可能會用該公司。”

我默然。也許,真的可能?當年我去美國,主要還是紐約、洛杉磯、舊金山這些大城市,今天,外國人到中國來,主要也是北上廣深。看這些城市,真的好像和美國大城市沒什么區別,當年在美國覺得新奇先進的那些東西,中國也全都有了。甚至,更新些。

不過是二十年。

和另一個常在美國的朋友聊天,他說:“在美國,除了硅谷,你在哪兒能聽到那么多人在討論創業,討論創新,挖空心思在琢磨干點兒什么新的事?可在中國,你在北京聽得到,在深圳聽得到,在上海聽到到,你在武漢也聽得到。甚至,在貴陽,你也聽得到。”

說得夸張了,可關于中國的這段,我也不能說他錯。

08

1970年代,錢穆先生在臺灣做歷史講座,說過這么一段話:

“記得在四十四、五年前,我尚為一小孩子,那時便常聽人說中國快要滅亡了,快要被瓜分了,我們中國就要做印度、波蘭之續,被西方列強滅亡瓜分。當時聽到這種話,就感覺到這是我們當前最大的問題。究竟我們國家還有沒有前途呢?我們的民族,究竟還有沒有將來呢?我常想這個問題若得不到解決,其他問題不值得我們再考慮了。

恰巧在那時, 我讀到了一篇文章, 就是梁任公先生的《中國不亡論》。他認為中國是決不會亡國的。我讀了這篇文章,無異如在黑暗中見到了一線光明,刺激我,鼓勵我;中國還有前途,民族還有將來,我們中國人的人生還有其意義和價值。但我在那時一般的悲觀空氣彌漫局面之下,還不能真切相信梁先生的話。我還是懷疑,中國究竟能不能不為波蘭、印度之續,而不被滅亡和瓜分呢?

當時,我只希望梁先生的話可信,但還不敢真信梁先生的話。因為要能證明梁先生這句“中國不亡”的話,才使我注意到中國的歷史。我總想知道一些已往的中國。我常想,我們要知道明天將來的事,總該先知道一些昨天過去的事。這樣經過了四十多年,直到今天,這一問題,始終盤旋在我心中。到今回想,這四十多年的中國,也實在依然是黑暗混亂,內憂外患,使人悲觀。但對梁先生“中國不亡”這四個字,開始在我只是一希望,隨后卻變成了信仰。

我認為中國不僅不會亡,甚至我堅信我們的民族,還有其更偉大光明的前途。證據何在呢?我敢說,我這一個判斷,固然是挾著愛國家、愛民族的情感的成分,然而并不是純情感的,乃是經過我長期理智的檢討,而確實有其客觀的證據的。這證據便是中國已往的歷史。所以我自己常說, 我此四十多年來對中國歷史的研究,并不是關門研究某一種學問,而是要解決我個人當身所深切感到的一個最嚴重不過的問題。

今天我對中國歷史的看法,在我自己,已像是宗教般的一種信仰。”

今日之中國,是從一百年前,那個人人都說會亡了的中國,走過來的。就身體來說,已經從“救亡”走到“圖強”了,甚至,某些部分,已經是強的。但就精神來說,某種意義上說,卻還稍微落后于身體一點兒。

最起碼,就我自己而言,過去,對于中國人自己,是不自信的。

09

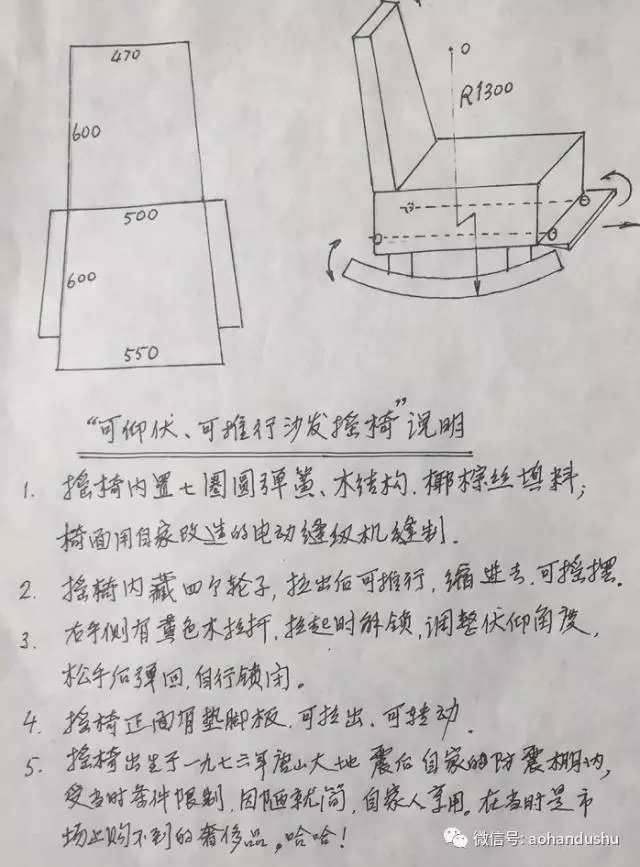

我們辦公室里,放了一把四十多歲、年紀和我相仿的老沙發,是我的一位長輩純手工打造的多功能沙發。

沙發上,掛著制作者自己寫的使用說明。

在那個資源匱乏、資訊匱乏的年代,一個鐵道科學研究院的電氣工程師,靠著東拼西湊的材料,用自己的頭腦和雙手,就為家人創造出了這樣的“奢侈品”。

10

容我套用一句錢穆先生的話:

“我認為中國人不僅可以做企業軟件,甚至我堅信未來中國人可以做出優秀和偉大的產品。

在我自己,已像是宗教般的一種信仰。”

其實信仰,不需要更多證據,只要“信”就好了。

信,未來就會發生。不信,未必不會發生,但發生在你身上的機會,微乎其微。

雖然,做企業軟件產品,真的很難。尤其難的,是要戰勝兩個最大的敵人:“貪婪”,和“恐懼”。

11.6K

11.6K 13.3K

13.3K 14.8K

14.8K 14.3K

14.3K

2019-10-29

2019-10-29  by

by