“恒河水位下降了,那些疲軟的葉子

_在等著雨來,而烏黑的濃云

_

在遠處集合在喜馬拉雅山上 ”

_????????????????????????????-----《荒原》 ?T.S.艾略特_

良好的管理無法應付破壞性創新,而且良好的管理恰恰是面對破壞性創新時失敗的原因。

上篇最后這句話令不少朋友疑惑,讓我覺得有必要先澄清一下究竟什么是“破壞性創新”,Distuptive Innovation。

Disruptive Innovation,是克里斯滕森給出的一個特有名詞,專門用來指稱眾多創新里的非常有限的一類形式。良好的管理可以應付大多數創新,但在面對這類破壞性創新時,良好的管理往往很難發揮作用甚至會起到反作用。

但這樣一個命名,會引發很多誤解。

有人聽到“破壞性創新”,會認為是革命性的技術創新,讓領先企業原來積累的技術優勢和能力價值縮水甚至消失,這是一種破壞領先企業優勢的創新,但并不是克里斯滕森定義的“破壞性創新”;

有人聽到“破壞”這個字眼兒,會認為這是個貶義詞,指的是那些無視既有市場規則,采用超常規甚至無底線競爭手段的“創新”,這是一種破壞既有市場規則的“創新”,但也不是克里斯滕森定義的“破壞性創新”;

有時候“Disruptive Innovation”還被翻譯成“顛覆性創新”,會讓人們誤以為能顛覆主流廠商的創新就都屬此類,比如蘋果用iPhone顛覆了諾基亞。其實嚴格來說這并非克里斯滕森定義的“破壞性創新”,諾基亞之所以被顛覆,更多的是因其管理層的問題,而非良好管理本身的困境。(在智能手機替代傳統手機這一波浪潮里,同為傳統手機制造商的三星就抓住機會成為了受益者而非被顛覆者)

克里斯滕森定義的“破壞性創新”,其“破壞性”,指的不是破壞既有技術的優勢,也不是破壞現有的市場規則,而是指的破壞了既定的按照主流客戶對產品能力的衡量標準做持續提升的延續性創新路徑,在其出現的早期沒有帶來主流客戶關心的產品能力增長,反而造成了某些能力的斷裂式的下降。

我們先看看克里斯滕森定義的破壞性創新都有什么特征。

一般說來,破壞性創新并不涉及特別復雜高深的技術變革,相比之前的產品,產品結構通常會變得更加簡單。破壞性創新并不能為主流市場的消費者提供更好的產品。(此為書中原文)

破壞性創新一開始往往不被現有主流或高端客戶群體看重和接受,只能靠找到一個新的邊緣或者低端市場生存;

破壞性創新找到的新市場一開始很小,要成長到對傳統廠商有價值的容量需要漫長的時間;

破壞性創新的利潤率往往比現有產品和市場要差,并且需要打造一種新的企業能力;

破壞性創新隨著時間推移,其產品能力將逐漸能夠滿足當前高端和主流客戶需求 …

說到這里,你或許已經意識到,克里斯滕森所說的破壞性創新,其實是一個屌絲逆襲的故事。

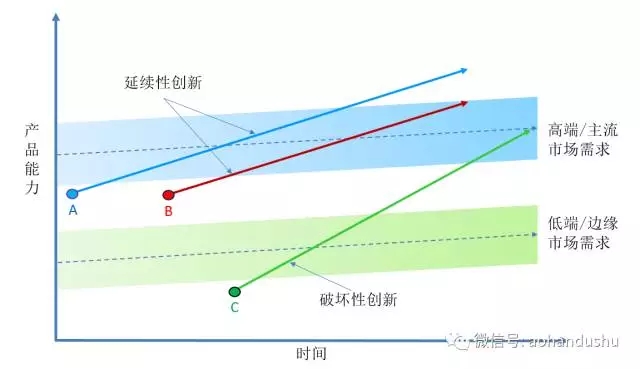

《創新者的窘境》的核心理念是下面這張圖:

讀懂此圖,就讀懂了什么是破壞性創新,它講述了這樣一個故事:上一世代的創新者、已經成為領先主流廠商的成熟企業A,是如何被B和C兩個屌絲逆襲的。

A是既有市場的創新開拓者,它成功發現了客戶的新需求,率先推出產品并在第一輪競爭中脫穎而出,成為主流市場的領頭羊,保持著產品在能力上的優勢,是延續性技術創新的主要引領者,同時也享受著領先廠商的高市場份額和品牌溢價。

B是延續性創新的跟隨者,它和A處于同一世代,面對同一市場,但起步時間晚、起點低、產品能力弱,可它甘居人后,臥薪嘗膽,咬牙跟隨,最終將A逼出需求上限,成功反轉,我們回頭可以某些公司的例子來講一講這個逆襲故事。

C是破壞性創新的顛覆者,它破壞了不斷跟蹤高端需求提升產品能力的演變路徑,以高端客戶不需要的另類特色,從主流廠商看不上的草根、低端或者非主流市場開始起步,最終侵入A和B的主流市場完成對上一世代的顛覆。

ServiceNow是ITSM軟件領域的破壞性創新者,亞馬遜AWS是IT基礎設施領域的破壞性創新者,他們都演繹了“今天你對我愛搭不理,明天我讓你高攀不起”的屌絲逆襲神話,而傳統主流廠商卻只能束手束腳,眼看著這些破壞性創新者后來居上絕塵而去。

是什么捆縛住了傳統廠商的手腳呢?

是一張網,是良好管理、井井有條的價值網。

-------------------------------------------------------

先聊到這里,下回用BMC的例子講講到底這張價值網怎么捆縛住了它的手腳,所以,其實下回的題目才應該是“為什么不是BMC”:-P。

數字孿生/智慧園區/IOC/三維可視化/

11.6K

11.6K 13.3K

13.3K 14.8K

14.8K 14.3K

14.3K

2019-10-29

2019-10-29  by

by